[第五話:品種開発編]

2025.10.08

あまり語られることのない「品種開発」の仕事。

出来るだけ分かりやすくお伝えします。

世界には1万種類以上のトマトがあると言われています。カゴメは約7,500種類の種を保有しています。カゴメが初めてトマトジュースを発売したのは1933年のこと。カゴメのトマトに関する研究はここから始まったといっても過言ではありません。

トマト研究の中でも、最も重要な鍵を握ると言われるのが「品種開発」。そこで、カゴメのトマト研究の心臓部にもあたる[カゴメ総合研究所]を訪ね、お話を伺いました。

お話してくれたのは、農業資源・技術開発部の“スペシャリスト”浅野聖(さとし)さん。正真正銘、トマト研究のスペシャリストでした。

栃木県那須塩原市にある「カゴメ総合研究所」。

栃木県那須塩原市にある「カゴメ総合研究所」。

道路を挟んだ向かいには、トマトジュースの製造拠点「カゴメ那須工場」がある。

エントランスで迎えてくれた浅野さん。 正式な肩書きは[グローバル・アグリ・

エントランスで迎えてくれた浅野さん。 正式な肩書きは[グローバル・アグリ・

リサーチ&ビジネスセンター/農業資源・技術開発部/スペシャリスト]

仕事は“育種家”。

新しい品種を創り出す専門家です。

一概に“スペシャリスト”と言われても具体的に何をしているのか、今一つ分かりにくい。そこでまずはどんな仕事なのか、浅野さんに根掘り葉堀り聞いてみました。

「私の仕事を一言でいうなら“育種家(いくしゅか)”です。育種家とは、植物を品種的に改良し、❶農産物の品質向上 ❷病気への耐性強化 ❸環境変化への適応などを目的とした、新しい品種を創り出す専門家のこと」。

カゴメでスペシャリストに至るまでに、浅野さんはどんな経歴を歩んできたのでしょう?

「私の小学校時代の友だちには農家の子どもが多くいて、農業は極めて身近にありました。中学・高校時代に丁度“日本の食料自給率”の低さが社会問題となっていたこともあって、何となく“農業に関わる勉強がしたい”と思うようになり、大学は農学部に進み、大学院でも研究を続けました。

2005年にカゴメに入社。入社後は[農業研究部]という部署に配属され、ジュース加工用のトマト研究を中心に、生食用、家庭園芸用と、様々なトマトに関わり、2018年に[先端育種グループ]のリーダーに就任。ここで最先端の育種技術を学んで導入を進めていたところ、2024年10月にスペシャリストに任命され、現在に至る。まさに入社から今日まで、“トマト一筋20年”といったところです」。

そもそも中高時代に“食料自給率”を気にかける時点で、“農業愛”の半端なさが伺えますが、カゴメ入社から20年、農業愛に“トマト愛”が加わって、その愛はさらに深遠な世界へと突き進んでいるように見受けられました。

農業とトマトの話になると、溢れるように言葉が出てくる浅野さん。

農業とトマトの話になると、溢れるように言葉が出てくる浅野さん。

トマト一筋20年、ポロシャツのマークにまで“トマト愛”が溢れる。

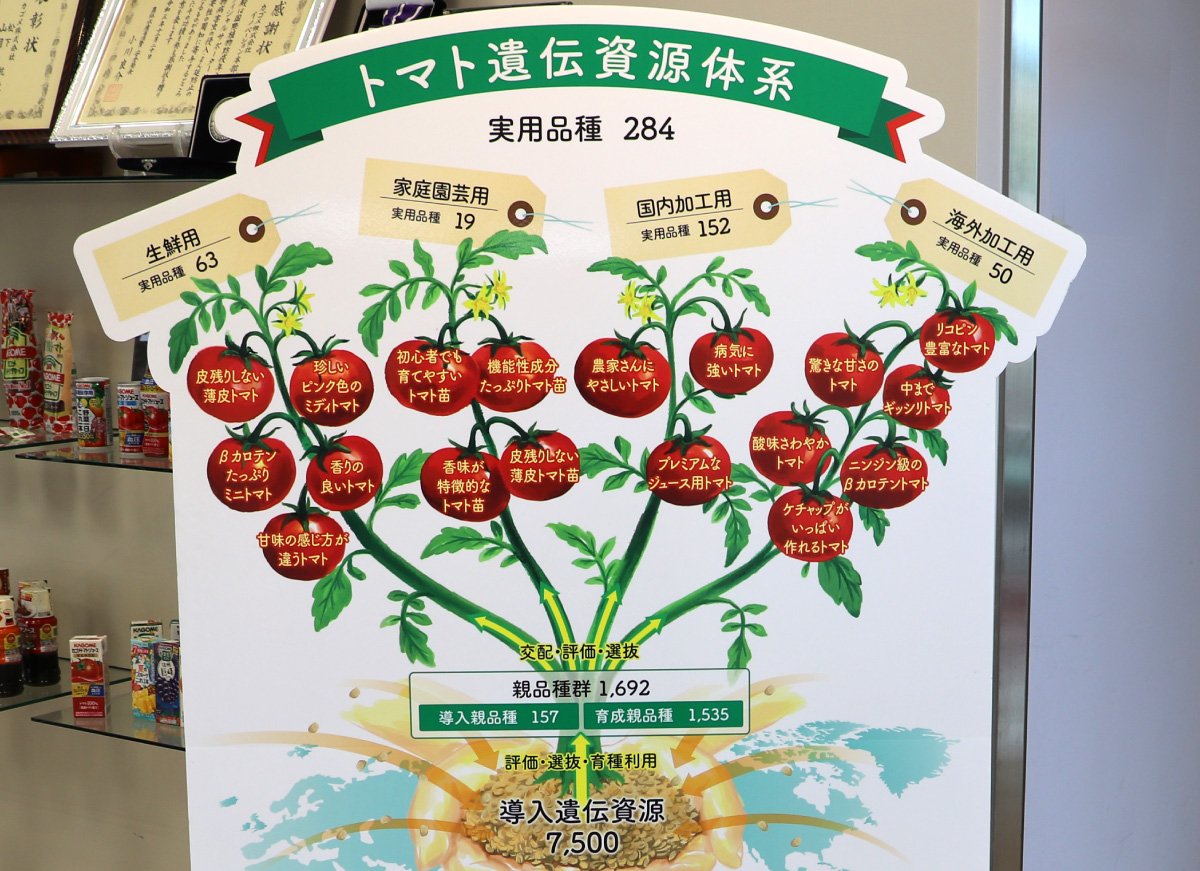

エントランスに設置されたカゴメの「トマト遺伝資源体系」パネル。

エントランスに設置されたカゴメの「トマト遺伝資源体系」パネル。

トマトに関するカゴメの学術研究の深さと地球規模の広がりが感じられる。

品種開発のための“人による交配”、

「遺伝子組換え」とは異なります。

新しいトマトの品種を創り出すためには、人による品種と品種の交配※①が必要不可欠とのこと。では“人による交配”とは一体どんなことなのか?浅野さんに聞いてみました。

「『遺伝子組換え』という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。よく誤解されるのですが、遺伝子組換えとは、ある生物が持つ有用な遺伝子を、別の生物の細胞に組み込む技術のこと。そもそも品種の交配とはまったく異なるもので、交配するのも別の植物ではなく、あくまでもトマトとトマト。遺伝子の組換えと品種の交配はまったく次元の異なるものなのです」。

具体的にはどういうこと?

「例えばトマトの場合、まず黄色い花が咲き、その花粉が何らかの要因で雌しべに付着すると受粉が完了。そこにトマトの実がなります。この花粉、自然界では風が運んだり、ハチや蝶など、昆虫によって運ばれる場合もあるのですが、時に畑を越えてまったく別のトマトの雌しべに運ばれることがあります。

そこでトマトとトマトの品種交配が自然に行われ、新しい品種が生まれる。いわゆる“自然交雑”と言われる現象です。カゴメが行う交配は、自然界での風や虫たちに代わって、人の手で丁寧に花粉の受け渡しを行い、そこで結実したトマトの実から種子を採取し、新しい品種を創り出すという技術なのです。

つまり自然界で何年、何十年、何百年もかけて起こっていることを、根気強く人の手で行うという、“先進的技術”と言われながら、極めて“原始的作業”でもあるのです」。

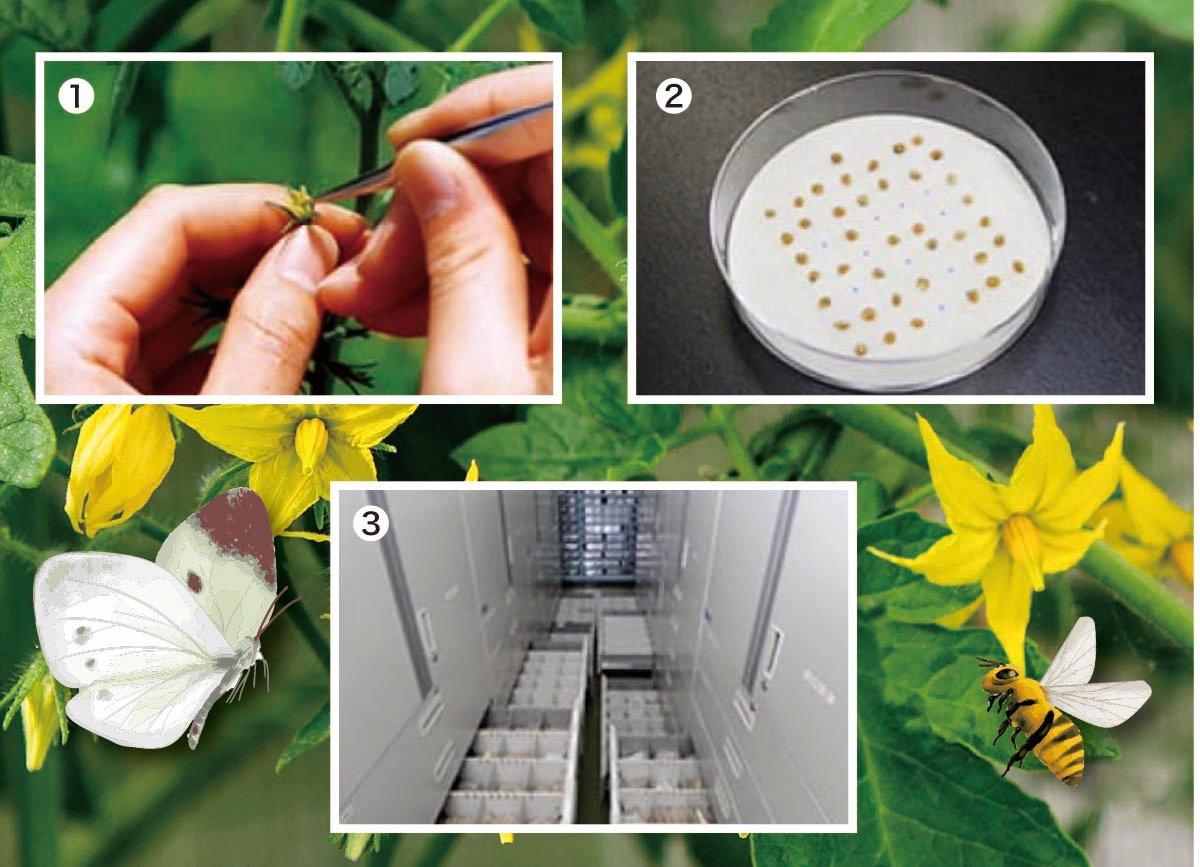

①交配はすべて人の手による作業 ②凜々子(りりこ)®の種、1粒は約3mm

①交配はすべて人の手による作業 ②凜々子(りりこ)®の種、1粒は約3mm

③カゴメ総合研究所の種子保管倉庫

“美味しいトマトジュース”のために品種開発された加工用トマト『凜々子®』。

“美味しいトマトジュース”のために品種開発された加工用トマト『凜々子®』。

2002年に誕生。

『夏しぼり』がプレミアムである所以、

“美味しい”&“ヘルシー”トマトジュース。

毎年“旬”のトマトを搾る『夏しぼり』が、カゴメの中でも特別なトマトジュースと呼ばれる理由を聞いてみました。

「『夏しぼり』はすべてにおいて特別な存在です。まず原料自体の“鮮度”が違います。その年の“旬”の季節に収穫された国産トマトだけを使用。それだけでもかなりの贅沢と言えます。

さらに“製法”も特別です。できるだけトマトの果肉を押しつぶさず、やさしく搾る[ゆるしぼり]という製法で作られています。これは、すべてを搾り切らないことで雑味が出ず、“旬”の素材の持ち味を引き出せるカゴメ独自の製法です。

そして品種開発の視点から言えば、“美味しさ”を追求したカゴメのオリジナル品種『凜々子®』と、その中でも特に〈高リコピントマト〉と呼ばれる、リコピン量が多いトマトも原料の一部に使われています。

近年特に“美味しさ”に加えて、“健康”を気遣うお客様が増えています。育種家としては、こうしたトマトジュースに対する健康ニーズの高まりにお応えし、さらにトマトの“機能性”に着目した品種開発にも積極的に取り組んでいく必要を強く感じています」。

実際に今年の『夏しぼり』用の凜々子®が栽培された栃木県益子町の圃場。

実際に今年の『夏しぼり』用の凜々子®が栽培された栃木県益子町の圃場。

品種開発は、日本の農業の未来にとっても

必要不可欠な仕事。

「最後にもう一言だけ」と浅野さんはこんな話もしてくれました。

「私たち育種家にとっては、『夏しぼり』やカゴメのトマトジュースをご愛飲くださるお客様のための品種開発はもとより、もう一方で毎年良質なトマトを栽培してくださる生産者さんのための品種開発も重要な仕事と考えています。

特に地球温暖化などの環境要因、加えて農家さんの高齢化や後継者不足といった人的要因。トマトの栽培に限らず、日本の農業を取り巻く環境は、あらゆる面で年々厳しさを増しています。

その意味で、気候不順に耐え得る品種、病害にかかりにくい品種、ご高齢の農家さんにも手間がかからない品種、農業初心者にも育てやすい品種など、日本の農業課題を解決していくためにも、品種開発の重要性は今後ますます高まっていくことと思います。

私の中学・高校時代の関心事、“日本の食料自給率”を向上させるには、農業を守るいうよりも、むしろ未来に向けて発展させていかなければなりません。決して簡単なことではありませんが、これも育種家“スペシャリスト”の使命と考え、ますます研究に精進していきたいと思います」。

今年の猛暑よりもさらに熱い、浅野さんの想いがこもった『夏しぼり』。今年の夏は不安定な天候続きだったにも関わらず、しっかり美味しいトマトが収穫されました。